为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,充分发挥共青团实践育人在高校“大思政”工作体系和“三全育人”工作格局中的重要作用,2025年暑期,现代服务管理学院围绕“立德树人、知行合一、服务社会”目标,组建56支社会实践团队奔赴齐鲁大地,通过服务创新、文化惠民、科技支农等多元形式,将专业所学转化为服务基层的青春实践,在火热的社会课堂中坚定理想信念、锤炼过硬本领。

深谋顶层设计,多元协同夯实实践根基。自学校暑期社会实践启动以来,学院积极构建“党委统筹—支部联动—团学协同”三维实践育人体系,建立“目标管理—过程督导—成效评估”全链条工作机制,切实推动社会实践从“活动型”向“育人型”深度转型。教工党支部实施“1+N”导师制,遴选27名党员教师对接56支实践团队,重点围绕乡村振兴、基层治理等国家战略需求开展专业指导;团学办公室通过开展“选题论证—方案优化—成果转化”三阶培育,确保各实践团队既立足专业特色又服务地方实际需求;配套实施“日报告—周调度—月总结”管理制度,由专职辅导员开展全程动态督导,确保实践过程可控、成效可量、经验可溯。

深植红色基因,薪火相传淬炼青春本色。为引导青年大力发扬红色传统、传承红色基因,今年暑期,学院15支实践团队分赴山东省13地市18区县,以孟良崮战役纪念馆、冀鲁豫边区革命纪念馆等红色教育基地为实景课堂强化青年信仰培育。现管学子们用脚步丈量齐鲁红色热土,在胶东党性教育基地聆听先烈故事,在沂蒙红嫂纪念馆感悟军民鱼水情,在枣庄铁道游击队纪念园追忆英雄壮举。通过实地探访、专题研讨、情景体验等形式,同学们在重温峥嵘历史中筑牢信仰根基,在追寻红色足迹中砥砺初心使命。一件件珍贵文物、一个个感人故事、一段段英雄史诗,让现管学子们深刻体会到共产党人的精神品格,必将把这份红色基因转化为勤学笃行、建功新时代的青春力量。

深察民生百态,纾困解难书写时代答卷。立足新时代社会实践育人要求,紧扣民生需求,以需求导向型服务实现校地协同发展。学院广大师生奔赴山东省16地市,在民生服务维度,22支专业团队依托“银铃关怀”“七彩课堂”等活动矩阵,开展智慧助老设备教学、非遗文化传承等特色服务,累计为600余人次空巢老人及留守儿童提供精准帮扶;在政务实践维度,34名“青鸟计划”“青春引擎”实践生深入县乡政务岗位,积极参与日常政务运作,协助处理基础事务性工作,以青春担当筑牢基层服务根基。3500余小时的实证服务,既检验了课堂理论的应用价值,更探索出高校服务地方发展的有效路径,彰显了新时代现管青年在解决社会问题中的专业担当与创新智慧。

深耕专业沃土,智汇乡村激活振兴动能。为推动应用型人才培养与乡村振兴同频共振,依托学科专业优势,组织14支师生团队扎根乡村一线,让新质生产力在红色民宿、智慧康养等领域结出实践硕果。学院各专业团队立足特色开展创新服务:旅游管理专业通过数字化手段活化红色资源,打造沉浸式体验项目;酒店管理团队为乡村民宿植入文化元素,提升产品附加值;物业管理专业引入智慧化方案,优化乡村社区服务;健康服务团队设计适老化改造方案,改善老年群体生活质量。通过30余场“点单式”服务,师生们将专业知识转化为群众“看得懂、学得会、用得上”的实用技能,现管学子们用务实创新诠释了新质生产力在乡村的生动实践,书写了高校服务乡村振兴的鲜活样本。

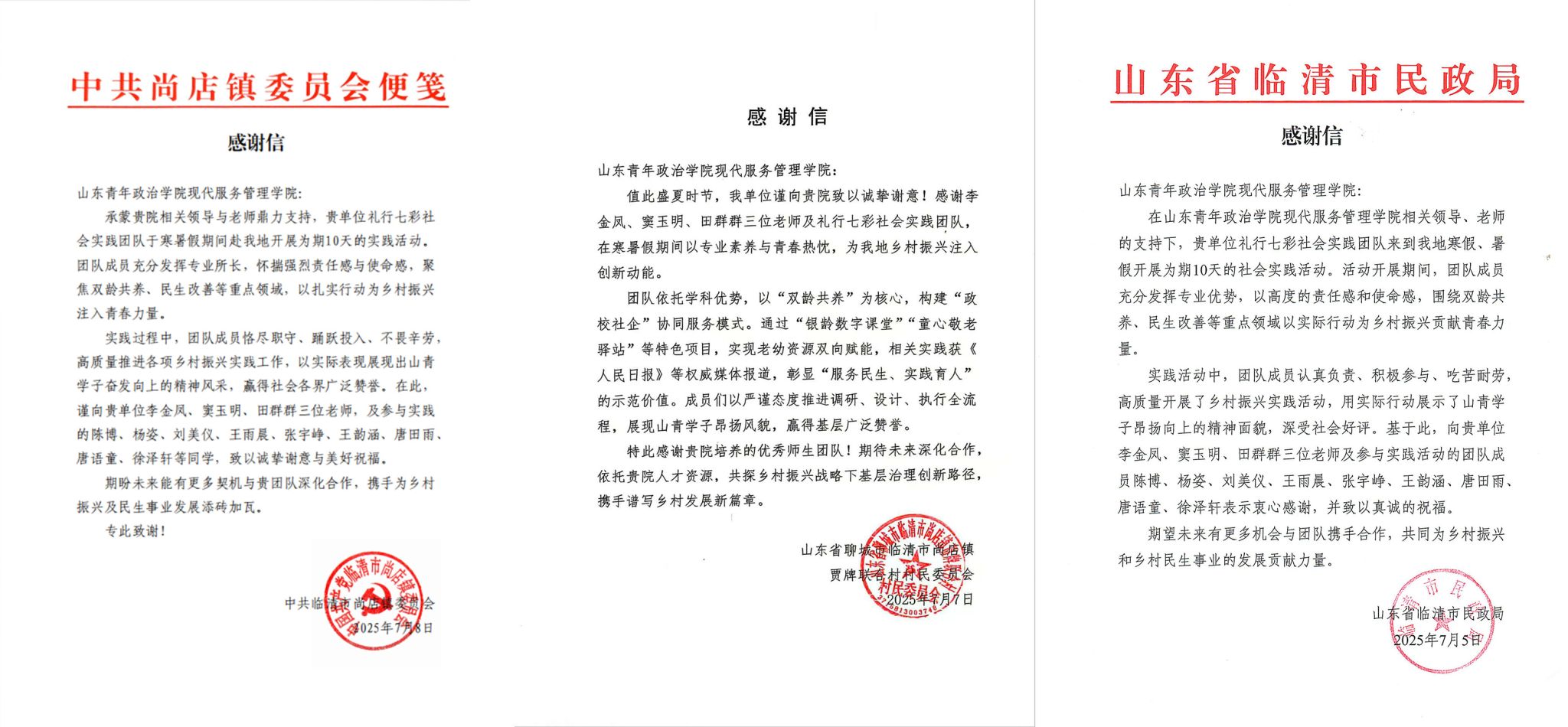

2025年暑期,学院500余名师生吃透基层需求,拜群众为师、向实践学习,实践成果累计获人民日报、中国网等8家国家级媒体专题报道,并收到地方政府及民政部门3封感谢信。下一步,现代服务管理学院将继续通过第二课堂的实践熔炉淬炼真知,以鲜活案例反哺第一课堂理论教学,构建起知行互哺、校地联动的山青特色育人体系,为学校事业高质量发展提供可持续的实践动能。